图片来源:摄图网

如今,胃炎这一消化系统的常见疾病悄然成为影响许多人健康的“隐形杀手”。从轻微的胃部不适到严重的上腹部疼痛、腹胀、食欲不振、消化不良、反酸、恶心呕吐,胃炎的症状多种多样,并且还有部分患者可能会情绪焦虑、影响睡眠,从而影响患者生活质量。

关于胃炎严重程度和病理状态,你了解多少?本文中,我带领大家一起来揭开胃炎病理的神秘面纱,帮助你了解这场发生在胃部的“隐形战争”。

什么是胃炎?

简而言之,胃炎就是胃黏膜的炎症。胃黏膜是胃内层的一层重要组织,负责分泌胃酸和胃蛋白酶,帮助消化食物。然而,当胃黏膜受到各种因素刺激或损伤时,就会发生炎症,导致胃炎的发生。根据病程的长短和病情的急缓,胃炎可分为急性胃炎和慢性胃炎两大类。

急性胃炎又称糜烂性胃炎或出血性胃炎,通常指短期内胃黏膜的急性炎症反应,多由应激、药物、酒精、严重疾病或应激反应等因素引起。急性胃炎的症状较为剧烈,如上腹部疼痛、恶心、呕吐等。

慢性胃炎是指胃黏膜的长期、反复炎症,病程通常超过两个月。可由多种原因持续作用导致,症状相对隐匿,但持续存在。根据轻重程度的不同,又分为慢性浅表性胃炎、慢性糜烂性胃炎和慢性萎缩性胃炎等多种类型。

为什么会得胃炎?

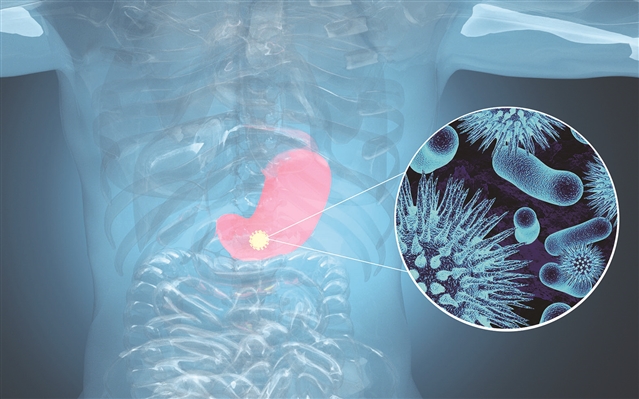

胃炎的形成是一个多因素共同作用的复杂过程。众所周知,最常见的病因便是幽门螺杆菌的感染。不要小瞧这些小个子的幽门螺杆菌,它可以通过其独特的定植能力和毒性因子,破坏胃黏膜的屏障功能,导致炎症反应。据统计,有70%到90%的慢性胃炎患者都存在幽门螺杆菌感染。

不良生活习惯,如饮食不规律,暴饮暴食,食用辛辣、粗糙或刺激性食物以及吸烟饮酒等,都可能导致胃黏膜受损,从而引发胃炎。此外,精神压力、药物因素、自身免疫性疾病等也可能导致胃炎的发生和病情加重。

胃炎不仅影响我们的生活质量,如果不加以重视,还可能引发更严重的健康问题,如胃溃疡、胃癌等。

为什么做病理检查?

当你因为胃部不舒服而就诊时,医生会根据具体情况进行胃镜检查,钳取胃黏膜活检组织做病理检查。那么,为什么要做病理检查?

大部分急性胃炎都是不当饮食引起。其病理特征以胃黏膜的急性炎症反应为主,常常表现为在胃黏膜的固有层和/或上皮层内出现中性粒细胞浸润,这是急性炎症的重要标志。

慢性胃炎是胃炎中的“重头戏”。根据病理形态,主要包括慢性非萎缩性胃炎及慢性萎缩性胃炎两大类。慢性非萎缩性胃炎的病理特征主要表现为胃黏膜的炎症局限于胃黏膜的表层,未出现显著萎缩或腺体结构改变。而慢性萎缩性胃炎的病理特征则复杂得多,一方面表现为胃黏膜腺体的萎缩和减少,伴随固有层的纤维化。而腺体数量减少和功能降低,则会导致胃黏膜变薄,进一步削弱胃的消化和吸收能力。

另一方面是慢性萎缩性胃炎常伴有肠化生,也就是胃黏膜上皮逐渐被肠黏膜上皮所替代。这是一种异常病理改变,与胃癌的发生密切相关。不完全肠化生的患者尤其需要警惕胃癌风险。此外,部分慢性萎缩性胃炎可能会出现异型增生。异型增生指细胞形态和排列方式的异常改变,具有潜在的恶性转化风险,高级别异型增生更是胃癌的癌前病变之一。

胃炎如何诊治

胃炎诊断主要依赖于临床表现、胃镜检查和组织病理学检查。胃镜检查可以直观观察胃黏膜的病变情况,而组织病理学检查则可以明确病变性质和程度。

治疗方面,胃炎的治疗原则包括去除病因、对症治疗和改善生活习惯等。对于幽门螺杆菌感染的患者,首先应该遵医嘱用药进行根除治疗。如果胃炎症状较重,应在医生的指导下服用相关药物,如抑酸剂、黏膜保护剂、抗生素等,以缓解症状、促进胃黏膜修复。

其次,患者应调整生活方式,保持良好的饮食习惯和生活习惯。

最后,患者需要定期进行胃镜检查,经过积极治疗,胃炎预后较为理想。但慢性胃炎患者,尤其是慢性萎缩性胃炎患者,应警惕病情进展,遵循医嘱复诊,通过胃镜检查、组织病理学检查及随访,最大限度降低癌变概率。

胃炎怎样预防

预防胃炎的关键在于日常生活中的细节。预防胃炎的建议包括:

调整饮食习惯。日常生活中,应注意饮食多样化,保证规律进食,避免暴饮暴食,避免食用辛辣、油腻、过硬、过冷或高脂食物,增加新鲜蔬菜和水果摄入,保持营养均衡,有助于保护胃黏膜。

注意饮食卫生。尽量在家就餐,避免长期在外就餐,就餐时应使用公筷,以降低幽门螺杆菌感染风险。

戒烟限酒。戒烟限酒可以减少对胃黏膜的刺激,对于保护胃黏膜,预防胃炎、胃溃疡具有重要意义。

保持生活规律。作息规律、避免熬夜,保持充足的睡眠和休息,减轻精神压力,保持心情愉悦。

积极治疗其他疾病。及时治疗口腔、咽部慢性炎症病灶,以减少胃炎诱发因素。

胃炎虽然很常见,但大家应当理性看待。通过科学的医疗干预和合理的预防措施,加之健康良好的生活方式,我们可以有效地维护胃部健康。■

(作者单位:福建医科大学附属第一医院病理科)