图片来源:摄图网

许多家长认为,小儿哮喘不过是孩子成长中的小插曲,等年龄大些就会自愈。这种观念存在严重误区。哮喘作为慢性气道炎症性疾病,若不及时干预,不仅会持续影响孩子的呼吸功能和生活质量,还可能导致不可逆的气道损伤。了解哮喘的本质、病程特点及科学管理方法,对守护孩子健康至关重要。

哮喘:被误解的慢性炎症

首先,哮喘的本质是免疫介导的慢性气道炎症,这种炎症即使在没有症状时也持续存在。长期炎症可导致气道黏膜增厚、平滑肌增生等结构性改变,这些病理变化不会随年龄增长而自行消失。

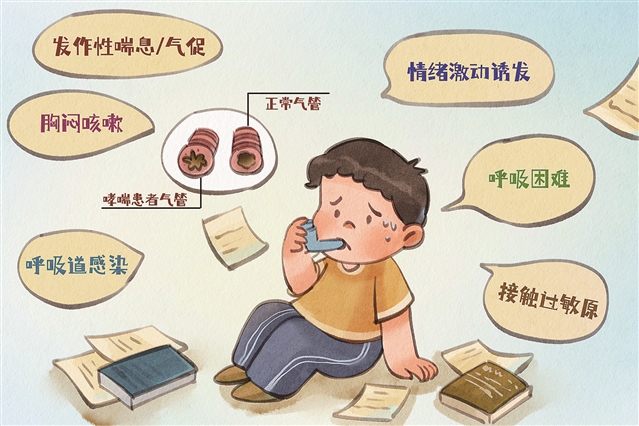

第二,哮喘的诱发因素复杂多样,除了常见的尘螨、花粉等过敏原,呼吸道感染、运动、情绪波动甚至冷空气都可能引发症状。部分孩子在婴幼儿时期因病毒感染引发喘息,家长误认为是普通感冒,从而忽略了哮喘的可能,错过早期干预时机。

第三,哮喘有明显的遗传倾向,但环境因素同样重要。研究发现,长期暴露于二手烟、空气污染环境的孩子,哮喘发病风险显著增加。即使家族中无哮喘病史,不良环境刺激也可能激活孩子的易感因素,导致疾病发生。

并非“年龄增长自动缓解”

部分孩子在学龄期症状有所减轻,但这并不代表哮喘已经痊愈。这种现象往往是免疫系统逐渐适应环境,或因活动量减少、接触过敏原机会降低,使得症状暂时缓解。但潜在的气道炎症依然存在,一旦遇到诱发诱因因素,病情可能迅速复发且更加严重。

青春期激素水平变化虽可能使部分孩子症状改善,但也有研究表明,约30%的儿童哮喘患者在青春期症状加重。此时若因侥幸心理中断治疗,可能加速气道重塑,发展为成人难治性哮喘。

根据全球哮喘防治创议(GINA)数据,仅有约50%的儿童哮喘患者能实现临床症状缓解,但这并不意味着疾病根治。即便成年后无明显症状,气道高反应性仍可能持续存在,在特定条件下仍可再次引发哮喘。

延误治疗的代价

频繁的哮喘发作会导致气道反复痉挛和炎症加剧,长期可造成肺功能下降。有研究显示,未经规范治疗的患儿,10年内肺功能下降速度比正常儿童快20%~30%,影响其成年后的运动能力和生活质量。

反复的哮喘发作和就医经历易引发患儿焦虑、抑郁等心理问题。出于对发作的恐惧,患儿常回避社交活动,这不仅影响性格发展,还可能损害其社会适应能力,形成心理与社交的双重负担。

延误治疗往往会导致哮喘急性发作,往往需要急诊就诊甚至住院治疗,不仅显著增加医疗开支,家长也因为需要频繁照顾孩子而影响工作,容易陷入“症状缓解-停药-复发”的恶性循环之中,耗费大量的时间和精力。

从被动应对到主动干预

若孩子反复出现喘息、咳嗽、胸闷,尤其在夜间或运动后加重,应及时进行肺功能检查和过敏原检测。对于低龄儿童,潮气呼吸肺功能检查能通过分析平静呼吸时的气体交换情况,捕捉气道早期异常;气道激发试验则通过给予特定刺激(如乙酰甲胆碱),观察气道收缩反应,帮助确诊隐匿性哮喘。

吸入性糖皮质激素(ICS)是控制哮喘的一线药物,直接作用于气道黏膜,有效抑制炎症细胞活化,降低气道高反应性。多项研究证实其安全性良好:每日低剂量吸入布地奈德的患儿,在生长发育、肾上腺功能等指标上与健康儿童无显著差异。部分家长因“谈激素色变”擅自停药,导致病情反复。

每个孩子的哮喘情况不同,建议采用“哮喘日记+智能监测”模式。家长每日记录症状发作时间、严重程度及峰流速值,并结合环境数据(如温湿度、PM2.5浓度)分析诱因。家庭雾化治疗可选用带储雾罐的定量气雾剂,配合趣味动画教学帮助孩子掌握正确吸入方法。环境控制方面,每周用60℃热水清洗床上用品,安装高效滤网空气净化器,将室内湿度控制在40%~60%,减少尘螨和霉菌滋生。

家庭与社会支持

家长需摒弃“等待自愈”的陈旧观念,主动获取专业知识。可通过参加医院开设的哮喘家长课堂、关注权威医学公众号(如中华医学会儿科分会哮喘学组),系统掌握雾化器使用技巧、哮喘急性发作时的“ABC急救原则”(A为保持气道通畅;B为观察呼吸状态;C为及时使用支气管扩张剂)。

学校应建立哮喘学生专项档案,包含过敏原信息、紧急联系人、用药方案等关键信息。定期开展教师哮喘急救培训,配备标准化急救包(含沙丁胺醇气雾剂、急救流程卡片)。体育课可推行“分层运动方案”,为哮喘患儿提供游泳、瑜伽等低刺激性运动选项。

对传统治疗效果不佳的重度哮喘,生物制剂(如奥马珠单抗、度普利尤单抗)通过精准靶向IgE、IL-4等炎症介质,显示出良好疗效。智能吸入装置(如带有剂量监测、姿势纠正功能的电子气雾剂)可通过手机APP实时反馈用药数据,帮助医生优化治疗方案。

总之,小儿哮喘作为慢性气道炎症性疾病,不会随年龄增长而自然痊愈。缺乏规范干预可能导致不可逆的肺功能损害。科学管理需结合早期诊断、个体化治疗和长期监测,通过家庭-医院-社会协同机制实现有效控制。随着精准医疗和智能监测技术的发展,哮喘患儿的预后将获得持续改善,为儿童呼吸健康构筑更坚实的防线。 ■

(作者单位:陕西省安康市中医医院儿科)