图片来源:摄图网

赵阿姨最近有个“怪毛病”——左眼皮总是不由自主地跳。开始以为是没睡好,可休息了几天,“跳跳”非但没停,反而像会“走路”一样慢慢蔓延到脸颊,连嘴角也跟着抽动。和朋友聚会聊天正高兴,脸突然抽起来,别提多尴尬。开车时眼睛猛地一挤,吓出一身冷汗。

她试过热敷、按摩,甚至扎了针灸,但效果不明显。神经外科医生仔细检查并做了头部核磁后,告诉赵阿姨:“您这不是简单的‘眼皮跳’或疲劳,而是患了‘面肌痉挛’,是您脑子里的一根小血管‘走歪了路’,压住了控制面部表情的面神经,就像电线被压住会‘短路’冒火花一样,您的面部肌肉就‘失控抽动’了。”

赵阿姨的经历并非个例。这种被称为面肌痉挛的疾病正困扰着许多中老年人,尤其是女性。它带来的不仅是生理上的不适,更是社交尴尬和心理压力。

什么是面肌痉挛?

简单说,面肌痉挛就是一侧面部肌肉(极少为双侧)像“触电”一样发作性、不自主地抽动。它最常见的“起点”是眼皮,即眼轮匝肌,然后像“藤蔓蔓延”般向下发展,波及脸颊、嘴角,严重时连脖子肌肉也跟着抽。这种抽动毫无规律可言,可能在说话、吃饭、紧张焦虑,甚至只是吹个口哨时突然“发作”,让人猝不及防。神奇的是,安然入睡时它往往也“消停”了。

脸为什么“失控”?

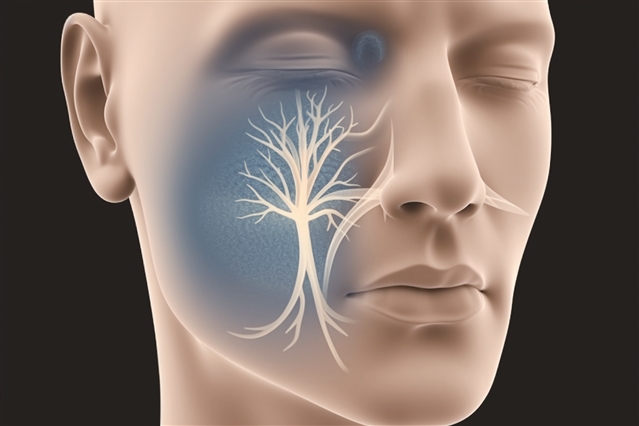

超过90%的面肌痉挛,元凶就是一根“不守规矩”的小血管。 在我们大脑深处,控制面部肌肉运动的面神经,从脑干发出时,原本和周围的血管“井水不犯河水”。但随着年龄增长、血压波动或血管硬化,一些血管(最常见的是小脑前下动脉或小脑后下动脉)可能发生移位、弯曲或扩张,像一根“调皮的水管”压在了敏感的“面神经电线”上。这种长期的、搏动性的压迫会磨损神经表面的“绝缘层”,医学上称为“脱髓鞘”。神经信号传导“短路”了,异常的电信号乱窜,直接导致它所控制的面部肌肉不听指挥,开始“群魔乱舞”,这便是患者感觉到的抽动。高血压、动脉粥样硬化这些基础疾病以及后颅窝空间天生狭小都可能成为血管压迫的“帮凶”。极少数情况下(不到1%)也可能是肿瘤或血管畸形压迫导致的。

从“小跳”到“大麻烦”

面肌痉挛的症状发展像一场“温水煮青蛙”,容易被忽视。初期往往是单侧眼周(尤其是下眼皮)反复、短暂地抽动,常被误认为是疲劳或“左眼跳财”。但关键区别在于,普通眼皮跳几天就好,面肌痉挛的“跳”会持续存在超过1个月并逐渐加重、扩散。进入进展期,抽动范围就像会“走路”一样扩大至同侧脸颊、口角。抽动幅度和频率增加,可能出现频繁眨眼、挤眼甚至睁眼困难;面颊肌肉像有东西在皮肤下“蠕动”;口角被“扯”向一侧歪斜;严重时可累及颈部肌肉抽动;有时还伴随耳鸣、同侧头痛。这些症状不仅带来尴尬和社交障碍(影响交谈、拍照),还可能干扰视力、进食、饮水和说话,长期的困扰更容易导致焦虑和抑郁,形成恶性循环。虽然面肌痉挛本身不会直接导致瘫痪,但持续不断的抽动对生活质量的严重影响不容小觑。

对付“脸抽抽”

面肌痉挛不会自愈,需要积极干预。目前对付它的方法主要有几种。肉毒素注射像是“临时创可贴”,适合高龄体弱、惧怕手术或只需要短期缓解的朋友。它通过麻痹神经肌肉接头以快速(几天起效)缓解抽动,效果能维持3~6个月。缺点是治标不治本,需要反复注射,多次注射后效果可能变差,并且注射本身有风险,比如引起注射部位暂时性的面瘫(如闭眼不全、口角歪斜)、眼干、复视等,长期反复注射理论上存在导致永久性肌肉无力的风险。口服药物卡马西平对极少数早期轻微症状的患者可能有帮助,能略微减轻抽动,但效果非常有限,多数人用了感觉不明显,还可能有头晕、嗜睡、走路不稳等副作用,而且同样无法根治,更像是“扬汤止沸”。

而真正能“修好电路”、有望根治面肌痉挛的方法是显微血管减压术,这是目前国际上公认的首选根治性手术。提到“开颅手术”,很多人脑海中立刻浮现“打开头盖骨,在大脑里动刀”的恐怖画面。这其实是最大的误区。这种手术非常微创精准,在全身麻醉下进行。医生会在患者患侧耳后发际线内,做一个约4~5厘米长的切口,在颅骨上钻一个硬币大小的小孔“骨窗”,直径约2.5厘米。通过这个“锁孔”,在高倍手术显微镜下,医生会小心翼翼地进入脑组织与颅骨之间自然存在的腔隙,即蛛网膜下腔,找到被血管压迫的面神经根部。仔细辨认出那根“惹祸”的责任血管后,医生会轻柔地将其从神经上分离、推移开,然后在血管和神经之间,垫上一小块特殊的人工材料,确保血管不会再压回来。最后,进行严密缝合。

简单说,这种手术就是通过耳后一个小洞,找到压迫神经的血管,把它挪开并用垫片隔开,解除压迫,让神经信号恢复正常传导。它针对的是病因,目标是根治。对于经验丰富的神经外科医生,手术成功率高达98%。虽然任何手术都有风险,如极低的听力下降、脑脊液漏风险,也有约2%~3%的复发率,但整体安全性好、创伤小、恢复较快。

这些信号快就医

如果您或家人出现以下情况,请务必尽快到神经外科就诊:单侧眼皮(尤其下眼睑)不自主抽动,持续超过1个月,且休息后不缓解;抽动范围从眼周扩散到面颊、口角;抽动在紧张、疲劳、说话、吃饭时明显加重;伴随同侧耳鸣、头痛;出现睁眼困难、口角歪斜或严重影响社交、生活。即使抽动暂时停止,但曾有过明确的进行性加重病史,也值得关注。

预防有妙招

虽然无法完全杜绝面肌痉挛,但以下措施有助于降低风险,延缓进展:管好“压力阀”至关重要,高血压是头号“帮凶”。高血压患者务必遵医嘱规律服药,定期监测,将血压控制在理想范围。

同时,管理好血糖、血脂。戒烟限酒,减少高油高盐饮食,均衡膳食,多吃蔬果,降低血管硬化风险。避免长期熬夜、过度劳累和精神高度紧张。 学会放松,保证充足睡眠。 ■

(作者单位:北京清华长庚医院神经外科)