图片来源:摄图网

清晨的阳光透过窗户,小李习惯性地弯腰想从地上捡起女儿的玩具熊。突然,一阵尖锐的剧痛从腰部直蹿右腿,仿佛一道电流击中了他。他僵在原地,冷汗瞬间浸湿了后背。45岁的程序员小李就这样在一天中最普通的动作里,与“腰椎间盘突出”不期而遇。核磁共振报告单上清晰的字样,敲碎了他日常生活的平静。

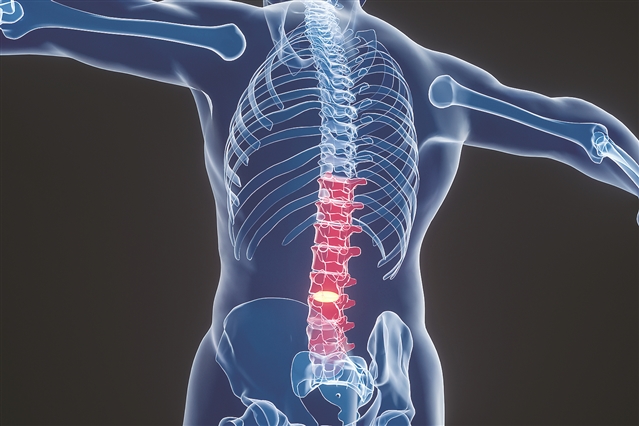

脊柱由一块块椎骨堆叠而成,椎间盘就是夹在每两块椎骨之间神奇的“缓冲垫”。它的外层是坚韧多层的纤维环,像结实的网兜一样包裹着中央柔软、富含水分的胶状物质——髓核。这个精妙的结构既能稳稳地分散压力,又能让我们的脊柱灵活弯曲转动。

然而,当遭受长期不良姿势的磨损、突然的巨大压力,或是椎间盘本身老化脱水,坚韧的纤维环就可能局部破裂。这时,里面的髓核或破碎的组织就可能像挤牙膏一样被挤压出来,形成“突出”。如果这些突出的“肇事者”正好撞上了旁边敏感的脊神经根,尤其是通向腿部的坐骨神经,剧烈的“过电般”腿痛、麻木甚至腿部肌肉无力就会接踵而至,这正是小李经历的痛苦根源。

面对剧痛,很多人本能地认为:“突出的东西压着神经了,把它推回去或者切掉就好了!”于是寄希望于一次性的强力推拿正骨“复位”,或者直接手术切除突出物。

在解除急性压迫、挽救神经功能方面,尤其当出现大小便异常或腿部肌力显著下降等严重情况时,手术确实是必要且有效的救命选择。然而,无数像小李这样的患者发现,即使手术成功或推拿后疼痛暂时消失,几个月甚至几周后却又卷土重来,甚至变本加厉。小李手术后严格卧床休养了三个月,初期感觉良好。可当他尝试回归工作,仅仅在办公室坐了大半天,熟悉的腰痛连带小腿后侧的放射痛就再次无情地袭击了他,将他推入沮丧和恐惧的深渊。

问题究竟出在哪里?小李的遭遇揭示了一个关键误区:只关注了“骨”,却严重忽视了“筋”在腰椎健康中不可或缺的基础作用。此处所说的“筋”,指由肌肉、肌腱、筋膜与韧带构成的软组织复合体。腰椎的稳定和灵活运动是一场极其精密的协作工程,椎骨和椎间盘构成基础框架负责承重,“筋”则是动力与保护的核心,核心肌肉群像天然的“束腰带”,时刻动态维持着腰椎稳定;腰背和腹部的表层大肌群提供力量和动作控制;筋膜韧带则将骨与骨、骨与肌紧密连接固定。

当核心肌肉因久坐等原因变得无力、僵硬或协调性差时,腰椎就失去了动态保护屏障。日常活动中的冲击、扭转甚至久坐的压力都无法被有效缓冲分散,最终大部分负荷都直接落在了椎间盘和小关节上。这就像一辆豪车,如果悬挂系统(肌肉筋膜)坏了,每一次颠簸都会直接冲击车架(脊柱骨骼),导致部件(椎间盘)加速破损。小李长期伏案,核心肌肉早已“沉睡”。术后虽然切除了压迫神经的突出物,解决了“骨”的问题,但减弱的肌肉系统并未得到修复重建。因此,当他恢复久坐,虚弱的肌肉无力支撑腰椎,压力再次集中到曾经受损的椎间盘区域,复发便成为必然。

理解了“筋骨失衡”是腰椎问题反复的核心症结,“筋骨同治”康复理念应运而生。它不是单一技术,而是一套融合现代康复医学精髓的系统策略,核心在于在解决神经压迫的同时,必须同步修复并强化肌肉筋膜系统,重建腰椎的稳定与功能。

面对术后复发的剧痛,小李在物理治疗师的指导下开始了康复旅程。首要目标是化解急性危机,打破疼痛循环。通过无热量的短波治疗消炎镇痛,配合经皮神经电刺激(TENS)干扰痛觉传导,并在严格控制的轻重量下谨慎进行腰椎牵引,暂时性轻微扩大椎间孔减压。同时,治疗师运用精准的软组织松解技术,重点处理小李腰部深层坚硬如石的肌肉和紧绷的筋膜,特别是臀部梨状肌区域,降低肌肉筋膜张力,改善血运,松解神经黏连。

随着剧痛缓解,康复进入核心阶段——唤醒沉睡的“核心卫士”,重建稳定根基。起点并非仰卧起坐或平板支撑,而是呼吸训练。小李被指导仰卧屈膝,双手放在下腹两侧。吸气时感受腹部轻微鼓起推开双手,呼气时缓慢收紧腹部,同时盆底微提,每天练习3~5组,每次2~3分钟,逐渐延长时间。这个看似简单的动作是激活最深层的腹横肌、多裂肌、盆底肌的关键,目标是让这种“内核心收紧”成为日常无意识的习惯。

掌握呼吸后,小李开始静态稳定训练。仰卧屈膝抬腿做“死虫式”,呼气时缓慢而有控制地将一条腿下放、对侧手臂上举,保持核心紧绷、腰背纹丝不动。当静态控制稳固后,过渡到动态稳定训练,四点跪姿做“鸟狗式”,交替伸展对侧手臂和腿,全程保持身体平板无晃动。核心力量提升后,训练融入功能性姿势,如坐姿或站姿下维持核心轻微收紧,确保在任何姿势下都能自动启动保护腰椎。此阶段的精髓在于动作的精准控制和无痛,质量远胜于数量和幅度。治疗师时刻提醒:“感受你腹部深处的肌肉在工作,腰背是放松的,绝不能代偿。”

小李的核心力量有了长足进步,但在弯腰捡物时腰部仍会习惯性“咔嗒”响并伴随轻微不适,这提示他的错误动作模式仍未纠正。于是,他必须掌握腰椎间盘突出患者的生存技能——髋关节铰链,站立时双脚分开与肩宽,屈膝微蹲,想象以髋部为轴心,将臀部大幅度向后推,仿佛用臀部顶身后的墙,保持背部从颈到尾成一条直线绝不弯腰。起身时则用力收臀,由髋部发力带动身体直立。这是安全弯腰、穿鞋以及进行任何涉及屈髋动作的基础。同时,小李重新学习了日常生活姿势,坐姿上告别“葛优瘫”,选择有腰部支撑的椅子或使用腰靠,膝盖略高于髋,核心微收,双脚踏实,定时起身活动;站姿时避免久站不动,可轮流将一只脚踩在矮凳上休息;搬重物时绝对禁止直接弯腰,必须运用髋关节铰链模式蹲下,靠近物体并将其抱紧贴在胸腹,核心绷紧,靠腿部力量站起。

经过约三个月的系统康复,小李的生活发生了质变。他能以正确的髋关节铰链模式轻松抱起女儿在公园玩耍,办公久坐时能下意识调整坐姿并定时活动,他甚至开始在治疗师指导下规律地进行快走、游泳(自由泳)和非竞技性羽毛球。周末重返球场那一刻的灵活与无痛,让他真切感受到康复的力量。小李的经历并非奇迹,而是“筋骨同治”康复法的科学印证。■

(作者单位:广州市荔湾中心医院中西医结合康复科)