图片来源:摄图网

作为检验科工作人员,我们每天都会面对着血液、尿液、脑脊液等各种体液标本,有时会检测出一些罕见的病原体。例如,“伯氏包柔螺旋体”这种大多数人都没有听说过的病原体。

伯氏包柔螺旋体是一种单细胞原核生物,全长可达到3至500微米,拥有细菌细胞的全部内部构造,包括核区和细胞质构成的原生质圆柱体。圆柱体外部包裹着一根或多根轴丝,轴丝的一端连接在圆柱体末端的盘状结构上。轴丝之间相互交织,并延伸超过原生质圆柱体,形成类似鞭毛的结构,它还具有包裹层。在新鲜标本中,使用暗视野显微镜可以观察到它们活跃的螺旋运动,包括围绕长轴的快速旋转、细胞的弯曲运动以及沿螺旋或盘旋路径的移动。

伯氏包柔螺旋体为革兰阴性病原体,对潮湿和低温条件的抵抗力强,对干燥、热蒸汽和普通消毒剂较敏感。伯氏包柔螺旋体的繁殖方式是横断分裂,可通过分裂繁殖。其为化能异养生物,可通过氧化或还原物质来获取能量。它们可适应不同的生态环境,可以是需氧环境,也可以是兼性厌氧或厌氧环境。在生活方式上,它们有的自由生活,有的则共生或寄生。它们中的一些种类具有致病性,对宿主构成威胁。

莱姆病(Lyme disease)就是由伯氏包柔螺旋体感染导致的一种累及人体多个系统器官的螺旋体虫媒传染病。本病通过被感染的中间媒介蜱传播。发病有一定地域性特点,多为潮湿山区、林区或湿润的草地,多发于5~14岁儿童及30~49岁成人。本文中,我们详细讲解这种疾病。

病因及发病机制

莱姆病为一种传染病,病原体为伯氏包柔螺旋体,病因为人体感染了由中间媒介蜱传播的该病原体。人体在被带菌蜱叮咬时,伯氏包柔螺旋体随唾液进入皮肤,经过3~30天的潜伏期后进入血液,此时机体产生针对伯氏包柔螺旋体鞭毛蛋白的IgG和IgM抗体,进而诱发机体的特异性免疫反应,并对人体神经、心脏、皮肤、关节等多系统造成损害。

临床分期及表现

第I期为全身感染期,通常为蜱叮咬后3~20天发病,主要表现为游走性皮肤环形红斑,可伴随发热、头痛、全身肌肉痛等其它表现。第Ⅱ期为心脏、神经系统并发症期,蜱叮咬后数周至数月发生。第Ⅲ期为关节炎期,蜱叮咬后数月至数年后发生。

临床表现如下:

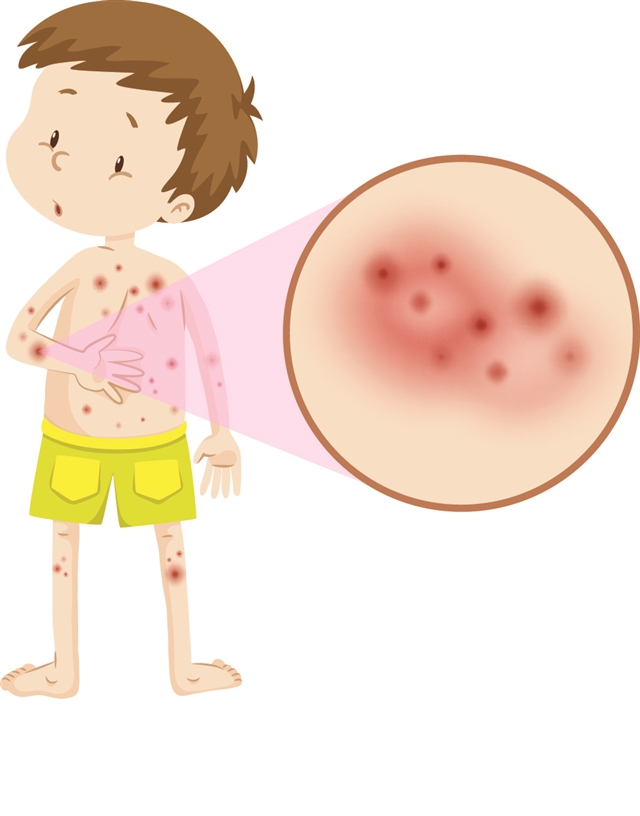

一是皮肤表现。主要表现为在大腿、腋窝、腹股沟、四肢近端等部位出现游走性环形红斑,散在持续2~3周。

二是神经系统表现。大约30%~50%的莱姆病患者会有神经系统表现,既会累及中枢神经系统又会累及周围神经系统,又以脑膜、颅神经、神经根和周围神经表现最为常见,称为莱姆病神经系统的三大主征。脑膜炎表现为发热、头痛、呕吐、脑膜刺激征阳性等,部分患者甚至有意识障碍。颅神经病变最常累及的是面神经,双侧周围性面神经麻痹是莱姆病最常见的神经系统表现,面瘫大多数能完全恢复,但可能反复发作。周围神经病表现为神经根病、多发单神经炎、多发神经炎、腕管综合征等,常为慢性发病过程,疾病早期可出现肢体无力、根性疼痛、感觉运动障碍、腱反射减低等。此外,还可出现急性、亚急性脑炎,脑脊髓炎症状,如偏瘫、截瘫、抽搐、共济失调、木僵、精神症状等。

三是心脏表现。发生率较低,大约可见于10%的莱姆病患者,以房室传导阻滞最常见,少数患者可表现为心肌炎或者心包炎。

四是眼部表现。一般发生在第Ⅱ期及第Ⅲ期,表现为结膜炎、角膜炎、玻璃体炎和虹膜睫状体炎等。

辅助检查

患者的血沉增快,血清谷丙转氨酶、谷草转氨酶及乳酸脱氢酶均增高,而血常规正常。脑脊液检查表现为蛋白质轻度增高,淋巴细胞增多,一般为(100~200)×106/L,而糖含量正常。

急性期脑电图、头颅CT和头颅MRI平扫等检查一般均正常,但慢性期颅脑影像学检查可见脑部的多灶性病变及脑室周围损害。该病的确诊方法为使用酶联免疫试验和免疫荧光试验测定患者血、脑脊液中的抗伯氏疏螺旋体抗体。如果该抗体为阳性,同时结合相应的临床表现即可确诊为莱姆病。抗伯氏疏螺旋体抗体阳性的标准为IgG和IgM滴度≥1:64。莱姆病抗伯氏疏螺旋体抗体升高早期以IgM升高为主,后期以IgG升高为主。在发病3~6周时,90%以上的患者高于1:128,抗体升高可以维持数年。

诊断

本病的诊断主要包括五个方面:一是发病前患者有牧区或森林生活史;二是皮肤有慢性游走性红斑同时伴头痛、乏力等全身症状;三是典型的临床症状和神经系统表现;四是血和脑脊液抗伯氏疏螺旋体抗体阳性,同时滴度在治疗前后有变化;五是需要排除其他疾病。

因本病会累及皮肤、眼睛、心脏、神经等全身多个系统,且本病的临床表现不具有特异性,故本病与其他疾病难以鉴别。在临床上高度怀疑本病时,需测定患者血、脑脊液中的抗伯氏疏螺旋体抗体,以此进行诊断及鉴别诊断。

需要鉴别诊断的疾病还包括系统性红斑狼疮、梅毒、结核病等。

治疗及预后

一是病因治疗。最常使用的药物是青霉素和头孢类抗生素。青霉素的具体使用方法:每日2000万单位,分次静脉输注,疗程10天。头孢曲松的使用方法为2克/天,静脉滴注,2周为一疗程。在治疗24小时内,大约15%的患者会出现赫氏反应,应积极处理。

首次应用抗菌药物,应当控制剂量,预防“赫氏反应”。这是一种在抗菌药物治疗后半小时至4小时出现的局部或全身反应,表现为突然出现发热、寒战、头痛、呼吸加快、原有症状恶化等。此外,有发热及疼痛者予以解热镇痛药物,高热伴严重全身症状者可考虑予以肾上腺皮质激素治疗。

二是对症治疗。对于部分发生心脏及神经系统损害的患者,无明显禁忌可以短期内使用糖皮质激素进行治疗。

三是手术治疗。本病经保守治疗大多预后良好,但对于慢性关节炎功能显著受限者可以做滑膜切除术。

莱姆病的预防最主要是做好个人防护,避免去蜱活跃的区域,其次是暴露后处理及预防。莱姆病总体上来说预后良好。其皮肤损害多数完全恢复正常,极少数患者会留有瘢痕和色素沉着。心脏损害一般症状较轻,持续时间较短,恢复较好。神经系统损害多于数周或数月后恢复正常,少数病程亦可长达数年,但整体上预后良好。此外,大约10%的莱姆病患者会有单侧或双侧关节持续疼痛、肿胀,滑膜肥大持续1年以上。 ■

(作者单位:陕西省中医医院检验科)